Elektronische Transportmärkte

Der Logistik-Bereich hat in den zurückliegenden Jahren sicherlich eine erhöhte Bedeutung oder zumindest einen großen Umwandlungsprozess erfahren. Auf der einen Seite nehmen die Online-Verkäufe sowohl in privater wie auch in geschäftlicher Hinsicht zu und erfordern entsprechende massenhafte individuelle Versanddienstleistungen. Auf der anderen Seite hat sich durch Notwendigkeiten der Kosteneinsparungen sicherlich auch die Bedeutung einer möglichst guten Kontrolle über Zulieferungs- und eigene Versanddienstleistungen entlang der Logistik-Kette erhöht.

Daher liegt es nahe, Leerfahrten zu vermeiden und Fahrten / Volumina über eine automatische Handelsplattform anzubieten und über ein Multiagentensystem intelligent zu veräußern. Dieses Projekt untersucht, welche Bedingungen in der Logistik gelten und wie man mit künstlicher Intelligenz einen effizienten Markt schaffen kann.

| Partner | Bergische Universität Gesamthochschule Wuppertal Lehrstuhl für Controlling |

|---|---|

| Finanzierung | Comelio GmbH |

| Ergebnis | Beschreibung der Situation von Elektronischen TransportmarktplätzenAnforderungsanalyse für den Bedarf mittelständischer Logistik-UnternehmenReferenzarchitektur eines Elektronischen Transportmarktes |

| Fachliches Modell | Comelio GmbH |

| Softwareumsetzung & Datenmodellierung | Comelio GmbH |

| Wissenschaftliche Begleitung | Bergische Universität Wuppertal Lehrstuhl Controlling |

Arbeitsschritte

Teil 1

In einem ersten Teil sollen die verschiedenen Technologien kurz und übersichtlich vorgestellt werden. Dies erfordert eine genaue Definition der verschiedenen Begrifflichkeiten, die in den einzelnen Techniken benutzt werden oder die ihre einzelnen Komponenten beschreiben. Hierbei ist zwar von vorneherein ein Fokus auf die spätere Verwendung in der übergeordneten Zielsetzung geplant, soll jedoch nicht in Form einer Diskussion bereits bei der Darstellung berücksichtigt werden. Zu den erforderlichen Technologien zählen auf der Seite der architektonischen Struktur die Multiagentensysteme und auf der Seite der technischen Umsetzung die Web Services.

![]() Im ersten Teil sollen weiterhin die Besonderheiten der Logistikbereiche beleuchtet werden, die möglicherweise mit Hilfe der vorgestellten Techniken überhaupt für eine Optimierung in Frage komme. Hier soll insbesondere auch eine umfangreiche Diskussion über bereits vorhandene oder neu zu konzeptionierende Techniken erfolgen, die allgemeine Zielsetzungen und auch praktische Erfordernisse aus der Praxis gleichermaßen betrachten. Die Ausführungen im ersten Teil sollen dabei mehr aus Sicht der Logistikaktivitäten und deutlich weniger aus Sicht der Lösungsvorschläge erfolgen und insbesondere allgemeine Zielsetzungen und in der Literatur erwähnte bzw. in der Praxis regelmäßig anzutreffende Schwachstellen und Optimierungserfordernisse / -möglichkeiten darstellen.

Im ersten Teil sollen weiterhin die Besonderheiten der Logistikbereiche beleuchtet werden, die möglicherweise mit Hilfe der vorgestellten Techniken überhaupt für eine Optimierung in Frage komme. Hier soll insbesondere auch eine umfangreiche Diskussion über bereits vorhandene oder neu zu konzeptionierende Techniken erfolgen, die allgemeine Zielsetzungen und auch praktische Erfordernisse aus der Praxis gleichermaßen betrachten. Die Ausführungen im ersten Teil sollen dabei mehr aus Sicht der Logistikaktivitäten und deutlich weniger aus Sicht der Lösungsvorschläge erfolgen und insbesondere allgemeine Zielsetzungen und in der Literatur erwähnte bzw. in der Praxis regelmäßig anzutreffende Schwachstellen und Optimierungserfordernisse / -möglichkeiten darstellen.

Teil 2

Im zweiten Teil dann sollen die drei Bereiche Web Services, Multiagentensysteme und die als betriebswirtschaftliches Beispiel die Logistikaktivitäten dann solchermaßen zusammen geführt werden, dass sich Vorschläge zur praktischen Umsetzung ergeben. Dies erfordert natürlich zunächst eine ausgiebige Diskussion, inwieweit die beiden Technologien zusammengeführt werden können oder welche Detailaspekte aufgrund von technologischen Hürden oder auch definitorischen Zwängen keine oder weniger Beachtung finden können. Insbesondere die Teilbereiche der Datenmodellierung, der Erarbeitung von Algorithmen sowie die technische Realisierung der Vorschläge werden hier viel Raum beanspruchen. Da eine Vielzahl von fertigen Lösungen zur Optimierung von Logistikaktivitäten existiert ist stets zu hinterfragen, ob eine Konzeption auf Basis der ausgewählten Technologien überhaupt auch einen praktischen Nutzen für den konkreten Einsatz verspricht. Dies ist nicht unbedingt in allen Punkten gewährleistet, soll also daher auch eine besondere Berücksichtigung erfahren.

Teil 3

In einem dritten Teil soll dann ein möglichst konkretes Referenzmodell vorgestellt werden. Dieses ergibt sich folgerichtig aus den identifizierten Bedingungen und den technologischen Möglichkeiten. Dabei soll ein deutlicher Schwerpunkt die praktische Umsetzung möglicher Lösungsszenarien bilden. Die verschiedenen Lösungsszenarien sollen auch auf bereits in der Literatur vorgestellte Algorithmen oder Architekturen eingehen und nachvollziehen, ob diese in der praktischen Umsetzung überhaupt realisierbar sind oder ob sie eher als theoretisches Fundament dienen können, die insbesondere durch zusätzliche praktische Erfordernisse und Einschränkungen einer Variation bedürfen. Es soll im Rahmen des Referenzmodells auch eine spezielle Technologie bzw. Technologie-Kombination besonders hervorgehoben werden, die dann mit entsprechenden Datenmodell und möglichen Algorithmen ausgefüllt werden soll. Dies erfordert allerdings auch eine Berücksichtigung von bereits vorhandenen Technologien und Schnittstellen, damit kein Alternativprodukt vorgeschlagen wird, dessen Umsetzung allein aufgrund von längst vorhandenen und etablierten Lösungen fehlschlagen wird.

Teil 4

In einem letzten und vierten Teil sollen dann die verschiedenen noch offenen Fragen diskutiert und zusätzliche Anforderungen an die Technologien gestellt, die derzeit noch nicht erreicht werden oder möglicherweise schon von entsprechenden Standardsetzern oder auch der Forschung angedacht, aber noch nicht umgesetzt und daher auch noch nicht genutzt werden können.

Zielsetzung

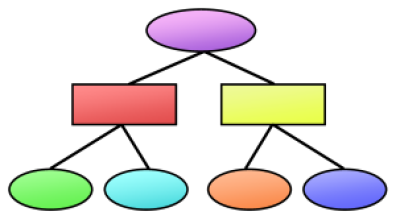

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Abstraktion sollen aus den im Rahmen der Arbeit untersuchten vier Bausteinen, welche den elektronischen Transportmarktplatz bilden können, das Modul vom Typ Börse ausgewählt werden. Es entspricht dem zurzeit am häufigsten in der Praxis vorkommenden Modell. Dies liegt mit Sicherheit nicht zuletzt daran, dass insbesondere die Leerkapazitäten aufgrund von Fehlplanungen sich in nicht ausgelasteten Rückfahrten widerspiegeln. Diese kurzfristig verfügbaren Kapazitäten loszuschlagen ist in jedem Fall ein wichtiges Anliegen, welches die langfristige Organisation von Lieferverbindlichkeiten nicht an Bedeutung überholen kann. Insbesondere bei den langfristig planbaren Aufträgen wird sich durch die Fixierung von Strecken und Terminen bereits ein festes Organisationsmuster von Fahrten ergeben, das sich nach und nach verdichtet. Hier können bereits im Vorfeld über mehrere Stufen unterschiedlichen Planungsverbesserungen durch den Logistik-Mitarbeiter bzw. eine entsprechende Standardsoftware durchgeführt werden, die den Einsatz eines elektronischen Transportmarktes zunächst nicht notwendig machen. Nicht umsonst rekrutiert sich die Mehrheit der Einträge der besehenden mittelständischen Lösungen aus den kurzfristig benötigten oder überschüssigen Kapazitäten. Da sich diese aufgrund ihrer weitestgehend völlig fixierten Ausgestaltung in terminlicher, preislicher und räumlicher Sicht besonders leicht vergleichen und automatisch auswerten lassen, soll daher das Börsen-Modul näher betrachtet werden.

Die nachfolgende Abbildung markiert daher die Teile aus der Gesamtarchitektur, welche der weiter gehenden Betrachtung den Nährboden liefern. Das Einzelunternehmen und seine Planungssoftware ist nicht nur in diesem Fall ebenfalls markiert, sondern hätte natürlich auch bei jedem anderen Modul im Fokus gestanden. Mit Blick auf den elektronischen Transportmarktplatz allerdings soll von den vier verschiedenen Modulen, aus denen er sich zusammensetzt das Modul Börse ausgewählt werden. Es bietet insbesondere die Möglichkeit, für überschüssige Kapazitäten mit weitestgehend fixiertem und daher vergleichbarem Angebot eine flexible und bewegliche Marktform zu bieten, welche auch aus Sicht des Einzelunternehmens von zunächst größerer Bedeutung ist als die anderen Module, darunter insbesondere die mit längerer Fristigkeit ausgelegten Module Katalog und Schwarzes Brett / Ausschreibung.

Modellwelt

Um die Grundpfeiler der überlegung deutlich hervorzuheben, ist es wichtig, zunächst die Modellwelt näher zu erläutern. Hier soll ein fiktives Unternehmen als Einzelunternehmen betrachtet werden, das mit seinem Fuhrpark und seiner Lage im Straßennetz sowie bei einer gegebenen Auftragslage versucht, ein möglichst geeigneten Plan zu entwickeln, um die verschiedenen Aufträge termingerecht und mit einer angemessenen Kostenstruktur durchzuführen.

Das Unternehmen in der hier beleuchteten Modellwelt befindet sich in Wuppertal, am Rande des Straßennetzes, das in groben Zügen einen Teil des deutschen Autobahnnetzes abbildet. Es besitzt eine Reihe von unterschiedlich großen Lastwagen, deren Größe zu verschiedenen Fassungsvermögen hinsichtlich der im Modell verwendeten Standard-Palette führt. Zur Durchführung von Aufträgen ist die Lage im Straßennetz selbstverständlich von allergrößter Bedeutung. Diese Lage charakterisieren die verfügbaren Autobahnen, auf denen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Kosten die verfügbaren Lastwagen verkehren können. Die nachfolgende Abbildung soll die wesentlichen Merkmale des hier betrachteten Einzelunternehmens widerspiegeln. Im linken Bereich befinden sich unterschiedliche Lastwagenarten, während sich rechts vom Hauptsitz des Unternehmens einige Straßen eröffnen. Ihre Eigenschaften sind in einem Kreis markiert, der die Entfernung zum nächsten Punkt, der auf dieser Straße erreicht werden kann, sowie die dazugehörenden Informationen bzgl. Dauer und Geschwindigkeit enthalten.

Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus der der Modellwelt. Sie zeigt neben einem Symbol für das Einzelunternehmen einen symbolischen Fuhrpark aus drei verschiedenen LKW-Arten sowie die von Wuppertal ausgehenden Straßen. Es ist dabei für die Abwicklung von Aufträgen nicht wesentlich, dass die Warenaufnahme auch tatsächlich in Wuppertal stattfindet. Vielmehr entscheiden die Kosten der Straßennutzung und die Struktur des Verkehrsnetzes darüber, wie und zu welchen Kosten überhaupt Waren an anderen Orten aufgenommen werden können und welche möglichen Leerfahrten dadurch entstehen können.